Arqueologia

Uma breve história da arqueologia em Lisboa

A génese de uma Arqueologia em Lisboa, muito antes de ser considerada uma disciplina científica, encontra-se nos estudos desenvolvidos pelos eruditos dos séculos XVI e XVII, imbuídos sobretudo de um forte pendor contemplativo e colecionista. Decorrente de um movimento mais vasto de recuperação da Antiguidade Clássica, a literatura deixada por estudiosos humanistas como Damião de Góis (“Descrição da cidade de Lisboa” – 1554), Francisco d’Holanda (“Da Fabrica que falece à cidade de Lisboa” – 1571), Rodrigo da Cunha (“História Eclesiástica da Igreja de Lisboa, 1º vol. “da fundação de Lisboa até ser ganhada (sic) aos mouros por El Rei D. Afonso Henriques” – 1642) ou Luíz Marinho de Azevedo (“Fundação, antiguidades e grandezas da mui insigne cidade de Lisboa” – 1652), reflete a busca por elementos materiais que ilustrassem a antiguidade e grandiosidade de Lisboa, nomeadamente através das inscrições epigráficas então conhecidas da antiga cidade romana de Olisipo.

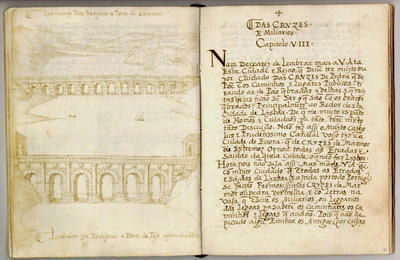

De entre estes, pela especificidade da sua obra, que procura trazer inovações urbanísticas fundamentadas no exemplo clássico, destaca-se Francisco d’Holanda. Dos tempos que passou em Itália a estudar, entre 1538 e 1547, fazendo parte do círculo intelectual a que pertenciam figuras como Miguel Ângelo, trouxe o profundo conhecimento e engenho para uma série de projetos que não lograria ver realizados na sua cidade natal. O estudo das antiguidades italianas e os vestígios romanos ainda existentes em Lisboa por ele observados, permitiram-lhe delinear a recuperação do sistema viário e de pontes, construção de fortalezas e do abastecimento de água à cidade (o primeiro projeto do aqueduto das águas livres foi inspirado nos vestígios do antiga barragem e aqueduto romano) [1].

No século XVIII, a fundação da Academia Real da História (1720) traz um novo enquadramento à investigação histórica e arqueológica. Com o objetivo de estudar a história eclesiástica e secular do reino, os académicos que nela se agruparam preconizaram a primeira legislação de salvaguarda do património cultural nacional: o Real Decreto de 14 de Agosto de 1721. Esta lei vanguardista na Europa, atribui uma importância particular aos vestígios materiais enquanto fontes históricas, proibindo a demolição de monumentos, estátuas e mármores, protegendo as medalhas e moedas antigas e atribuindo às câmaras a incumbência de conservar e preservar as antiguidades já existentes e a descobrir. Esta lei seria renovada em 1802, passando-se a responsabilidade para a Real Biblioteca de Lisboa, instituição a que seriam entregues todas as peças de antiguidade e raridade para que aí ficassem depositadas.

Não obstante, a sua fraca eficácia seria revelada no ano de 1749, quando se descobriu, no decurso das obras de construção de um prédio no Largo da Madalena, os vestígios do que parecia ser um importante edifício romano. Com exceção de uma breve descrição circunstancial e das quatro inscrições romanas que ainda se conservam integradas na parede virada para a Travessa do Almada, toda a restante ruína foi obliterada e eventualmente destruída [2].

Poucos anos mais tarde, o terramoto de 1755 e a posterior reconstrução pombalina levaram à descoberta de inúmeros vestígios romanos e a uma espécie de “arqueologia urbana” precoce.

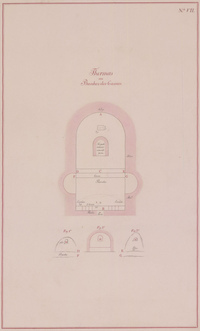

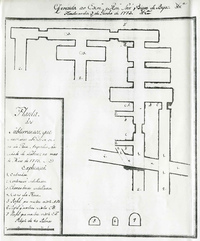

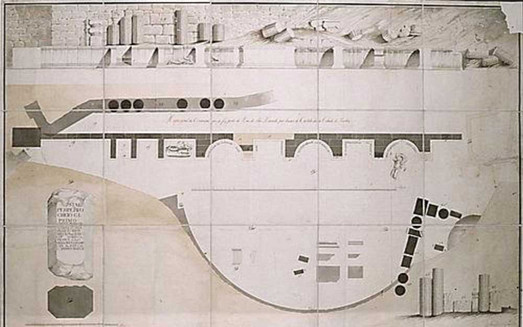

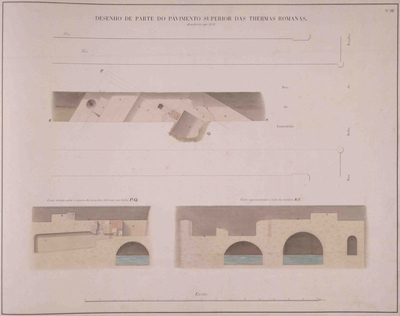

A atuação no terreno de estudiosos como Thomaz Caetano de Bem, Frei José de São Lourenço, Frei Manoel do Cenáculo Villas-Boas e o Arquiteto Francisco Fabri, reveladora de uma preocupação com a recolha contextualizada de artefactos, levantamentos de plantas com medidas e tratamento da informação, resultou na identificação e registo de alguns dos vestígios arqueológicos mais significativos da cidade ainda hoje. São disso exemplo as inscrições epigráficas romanas recolhidas e copiadas sobretudo no desmonte do Arco da N. Srª da Consolação, entre 1758 e 1763 (atual Largo de Santo António da Sé); o edifício conhecido como “Termas dos Cássios”, em 1772, (Rua das Pedras Negras) [3]; o criptopórtico, popularmente designado como as “Galerias Romanas” da Rua da Prata, em 1773 [4]; o Teatro Romano, em 1798 (Rua de São Mamede/ Rua da Saudade) [5].

Passaram algumas dezenas de anos até que voltasse a haver registo de uma intervenção arqueológica na cidade. Em 1859, no contexto de obras de instalação dos coletores de esgoto na Rua da Prata e na Rua da Conceição, Francisco Martins de Andrade (conservador ajudante da Biblioteca Nacional) e José Valentim de Freitas (desenhador) assumem a competência dos trabalhos e realizam novo levantamento das “Galerias Romanas”. Quando se deslocam ao local, encontram parte do edifício subterrâneo nas valas entretanto abertas, mas também obstáculos institucionais para desenvolver o seu trabalho, sendo protagonistas da primeira “emergência arqueológica” na cidade [6].

Se até este momento, a investigação arqueológica em Lisboa se debruçava essencialmente nos vestígios da antiga cidade romana, a partir de meados o século XIX assiste-se ao nascimento da Arqueologia Portuguesa e à diversificação de outros temas e épocas na investigação.

Contribuiu para isso a criação da “Sociedade Archeologica Lusitana - SAL” (1850), a reestruturação da “Comissão Geológica do Reino” (1857) e a criação da “Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses”, com uma preocupação centrada na classificação e proteção dos monumentos (1863). A publicação de obras como as “Noções Elementares de Arqueologia”, por Possidónio da Silva (1878), ou da “Introdução à Archeologia da Península Ibérica”, por Augusto Filippe Simões (1878), introduzem novos conceitos e a abordagem científica à disciplina histórica.

Nesta “época de ouro” da arqueologia portuguesa, desenvolvem-se intervenções arqueológicas de Norte a Sul do país: a escavação de Tróia pela SAL (1850-1856); os trabalhos de Estácio da Veiga em Mafra, Mértola e Algarve (1866-1891); o início das escavações na Citânia de Briteiros, por Francisco Martins Sarmento (1875); os trabalhos da “Comissão Geológica do Reino” na Estremadura e Vale do Tejo, por Pereira da Costa, Carlos Ribeiro e Nery Delgado (desde 1857). Estes últimos trabalhos, embrionários da arqueologia pré-histórica portuguesa, que procuravam a demonstração científica das teses evolucionistas, foram coroados com a realização do “IX Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas”, em Lisboa (1880), onde Carlos Ribeiro apresenta a sua pretensa descoberta do “Homem Terciário” [7].

O fenómeno arqueológico deste período não poderia deixar de parte o Museu Nacional de Arqueologia. Instituição maior da capital, criada em 1893 e instalado no Mosteiro dos Jerónimos em 1900, à data Museu Ethnologico, resultou da vontade incansável de José Leite de Vasconcelos, figura incontornável da arqueologia portuguesa, em reunir em Lisboa a coleção nacional de antiguidades e peças etnográficas resultantes, em boa parte, das sua escavações e recolhas feitas no território continental e ilhas.

Paralelamente à atividade arqueológica que se regista neste período, nasce um movimento na historiografia portuguesa que se designou por Olisipografia. Fundada por Júlio de Castilho, com a publicação “Lisboa Antiga – Bairro Alto” (1879), a que se seguiram os volumes dedicados aos “Bairros Orientais” e a “Ribeira de Lisboa”, despertou o interesse do público e de outros estudiosos para as várias temáticas da cidade, deixando discípulos que ao longo do século XX se dedicaram aos pequenos estudos sobre Lisboa. Figuras como Gomes de Brito, Eduardo Freire de Oliveira, João Pinto de Carvalho, Luís Pastor de Macedo, Gustavo Matos de Sequeira ou Norberto de Araújo integram um rol de autores cujas obras, por vezes com a vertente arqueológica incluída, recuperam fragmentos da história da cidade.

Aqui destaca-se Augusto Vieira da Silva. Engenheiro militar de formação, revelando um sólido conhecimento da história de Lisboa, publicou obras de referência ainda hoje essenciais para a investigação arqueológica na cidade. Se os seus estudos sobre o castelo e as muralhas urbanas revelam a sua competência sobre a análise das fortificações antigas da urbe, na sua “Epigrafia de Olisipo” (1944), entre outros “dispersos”, patenteia a sua vertente latinista e de ávido investigador da cidade romana [8].

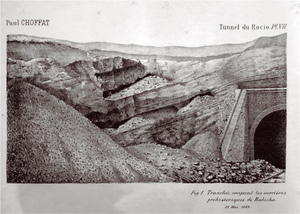

Contudo, a investigação arqueológica não conseguiu acompanhar o crescimento urbanístico, sobretudo desde o último quartel do século XIX. A expansão da cidade, em grande parte desenhada por Ressano Garcia, fez-se sem acompanhamentos arqueológicos presenciais, resultando na destruição de vestígios em áreas até então peri-urbanas, recolhendo-se apenas e por vezes alguns vestígios mais relevantes. Episódios como a destruição dos vestígios pré-históricos na Rabicha, à saída do túnel do Rossio, que indicia a paisagem paleolítica do Vale de Alcântara, escassamente registada na altura pelo geólogo Paul Choffat [9], ou os achados romanos em Entrecampos noticiados por Leite Vasconcelos, são exemplos dramáticos da perda irremediável, que não ficaria por aqui, de um património coletivo. Por outro lado, ao longo da primeira metade do século XX, obras de fundo em monumentos fundamentais da cidade, como o Castelo de São Jorge e a Sé Catedral, foram executadas sem intervenções arqueológicas condignas que permitissem reconhecer a longa história destes edifícios e dos locais onde estão implantados [10].

Ainda assim assiste-se à notável atividade de reconhecimento arqueológico de vestígios pré-históricos na região de Lisboa, sobretudo nas áreas ainda não urbanizadas e limítrofes do concelho. Levada a cabo por arqueólogos como Vergílio Correia, Abel Viana, Camarate França, Leonel Ribeiro, Afonso do Paço, Eugénio Jalhay, entre outros, desenvolvem trabalhos arqueológicos de prospeção e escavação, como é o caso destes três últimos no sítio pré-histórico de Montes Claros (1944) [11] [12], em Monsanto, não esquecendo Irisalva Moita no sítio de Vila Pouca, em 1959. Também Henri Breuil, eminente pré-historiador francês e Georges Zbyszewski, geólogo e arqueólogo de origem russa, foram figuras de destaque pelas abordagens metodológicas que empregaram na investigação arqueológica, nomeadamente das indústrias líticas.

Na ausência de legislação adequada que enquadrasse a arqueologia e a salvaguarda do património, a atividade arqueológica decorria mais por vontade dos seus obreiros do que por uma política institucional criteriosa que definisse as estratégias de atuação.

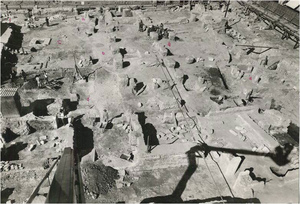

Na década de 60 regista-se a primeira grande intervenção de Arqueologia Urbana em Lisboa. Durante a construção da rede do metropolitano, a escavação da Praça da Figueira, é executada como uma nova emergência de registo de vestígios arqueológicos que iriam ser inevitavelmente destruídos pelo avanço da obra. Numa primeira fase, a Câmara Municipal de Lisboa assume a responsabilidade da intervenção. Impulsionados e dirigidos inicialmente por Irisalva Moita, da CML, com a escavação do Hospital Real de Todos-os-Santos [13] [14] e parte da necrópole romana aí descoberta (1959-60), e continuados por Fernando Bandeira Ferreira, da Junta Nacional de Educação (1960-61), torna-se a primeira escavação moderna da cidade.

Nos anos seguintes retoma-se o interesse pelo estudo do Teatro Romano, cujos vestígios tinham caído no esquecimento desde os levantamentos realizados por Francisco Fabri, nos finais do século XVIII. D. Fernando de Almeida, em 1964 e 65, fez uma sondagem no prédio que entretanto se tinha construído por cima das ruínas, alertando a CML para o interesse em expropriar e demolir este edificado recente de forma a continuar os trabalhos de escavação e estudo do antigo edifício do século I. Assim feito, o desenvolvimento da escavação arqueológica coube a Irisalva Moita nos anos de 1966 e 67, assistindo-se à escavação sistemática do teatro e ao que se pode designar como a primeira intervenção de arqueologia de projeto [15].

A noção de arqueologia urbana, enquanto área de investigação da evolução histórica do urbanismo da cidade, e de arqueologia em meio urbano, enquanto resgate dos vestígios anteriores à existência da cidade ou realizada em zonas não abrangidas pela urbe antiga mas hoje assimiladas por ela, começariam a formar-se e a trazer novas perspetivas de abordagem ao património arqueológico da cidade. Distanciando-se da arqueologia académica, orientada para projetos individuais de âmbito sazonal e cronologicamente muito específicos, os conceitos da arqueologia urbana inglesa, associados à perceção da fragilidade do solo urbano, começavam a influenciar a prática arqueológica urbana portuguesa. A necessidade de uma arqueologia de projeto que permitisse minimizar impactos negativos sobre o património e salvaguardar a informação arqueológica nas cidades, que se começava teoricamente a estabelecer através das cartas e convenções internacionais, tornava-se premente, mas nunca viria ser efetivamente conseguida.

Nos anos 80, após uma década de alguma letargia, a Lei de Bases do Património Cultural” (Lei 13/ 85 que seria atualizada pela Lei 107/2001), a par de uma maior profissionalização da Arqueologia, leva à crescente sensibilização dos promotores públicos e privados para a importância dos vestígios arqueológicos. Duas entidades intervenientes destacam-se em Lisboa: o Gabinete Técnico do Teatro Romano de Lisboa, em dependência da CML, e o Instituto Português do Património Cultural (IPPC), afeto à administração central. O primeiro, constituindo uma equipa permanente de arqueólogos, tem como foco a continuação das escavações sistemáticas no Teatro Romano (atualmente com projeto de investigação e Museu dedicado), mas desdobra a sua atuação pelos inúmeros casos de ”emergência arqueológica” que iam decorrendo na cidade. O segundo, na mesma linha, respondia a solicitações públicas e privadas intervindo em cenários como na reabilitação da Casa dos Bicos, em 1981 [16], ou na área do Castelo de São Jorge e Claustro da Sé Catedral, a partir da década seguinte.

A Arqueologia em Lisboa da década de 90 até à atualidade, não obstante os constrangimentos tradicionais, prospera em quantidade e qualidade, em grande parte devido aos novos enquadramentos legais de salvaguarda patrimonial. A publicação do Plano Diretor Municipal, em 1994, recentemente atualizado em 2012, surge como uma ferramenta essencial para a proteção dos vestígios arqueológicos, face ao aumento do número de pedidos de licenciamento de obras sobretudo nas zonas históricas da cidade. Este documento contempla a definição dos níveis de intervenção, apresentando-se como uma carta de risco que mapeia as áreas com maior sensibilidade arqueológica e o património classificado, definindo estratégias de salvaguarda patrimonial.

Também a criação do Instituto Português de Arqueologia (IPA), em 1997, autonomizando a valência de Arqueologia do Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), extinto e recriado no efémero Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) e entretanto assimilado pela atual Direção Geral do Património Cultural (DGPC), trouxe a regulamentação da atividade arqueológica e o conceito da “preservação pelo registo”.

O “Boom” de intervenções arqueológicas, desde a vala de infra-estruturas de saneamento ao parque de estacionamento subterrâneo [17] [18], passando pelas intervenções parietais sobre o edificado histórico, nas últimas duas décadas fez extravasar a capacidade de intervenção das entidades públicas, municipal ou da administração central, levando ao aparecimento e crescimento exponencial de novas práticas, nomeadamente da arqueologia comercial. A arqueologia urbana e de projeto, tanto em obras públicas como particulares, torna-se um sector de atividade também empresarial, surgindo novas questões sobre o papel a desenvolver pelo Estado, em que ganha peso a importância da gestão da informação dispersa.

Ao nível da autarquia, o Centro de Arqueologia de Lisboa, criado em 2013, após a extinção do Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade, que desde os anos 90 havia assumido a condução das intervenções arqueológicas em obras municipais e o apoio às solicitações de variados projetos urbanísticos, afigura-se como equipamento cultural municipal centralizador da gestão da informação arqueológica que à cidade diz respeito, espaço de investigação multidisciplinar e de divulgação arqueológica aos diferentes públicos.

AAVV – “Lisboa Subterrânea”, Catálogo da exposição, Electa/ Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, 1994.

AMARO, Clementino – “A Arqueologia Urbana em Lisboa - Balanço e reflexão”, In Actas das V Jornadas Arqueológicas, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1994, pp. 219-225.

CARDOSO, João Luís – “Como nasceu a arqueologia em Portugal”, in O Estuda da História, nº 4, Associação de Professores de História, Lisboa, s/d, pp. 9-30

CASTELO BRANCO, Fernando – “Breve História da Olisipografia”, col. Biblioteca Breve/ vol. 47, Instituto de Cultura Portuguesa, Amadora, 1980.

FABIÃO, Carlos – ”Uma História da Arqueologia Portuguesa”, CTT Correios de Portugal, Lisboa, 2011.

FABIÃO, Carlos – “Para a História da Arqueologia em Portugal”, in Penélope, nº 2, Edições Cosmos e Cooperativa Penélope, Lisboa, 1989, pp. 10-26.

FABIÃO, Carlos – “Ler as Cidades Antiga: Arqueologia Urbana em Lisboa”, in Penélope, nº 13, Edições Cosmos e Cooperativa Penélope, Lisboa, 1994, pp. 147-162.

MARTINS, Manuela; RIBEIRO, Maria do Carmo – “ A arqueologia urbana e a defesa do património das cidades”, Forum Universidade do Minho, nºs 44-45, Braga, 2010, pp. 149-177